|

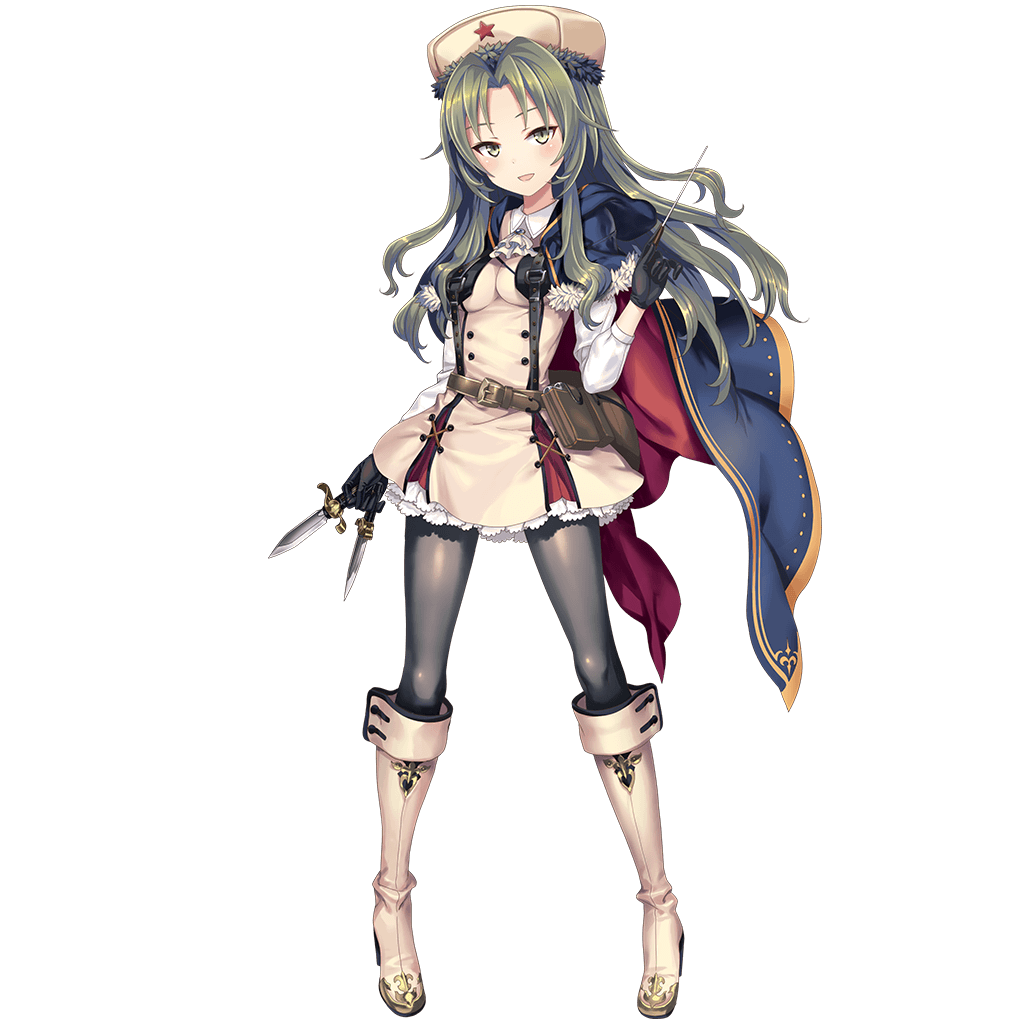

モデルとなった人物はロシアの作曲家で音楽教師の

アレクサンドル・コンスタンティノヴィチ・グラズノフ(1865/08/10-1936/03/21)。

キリル文字表記ではАлекса́ндр Константи́нович Глазуно́в。

ちなみに指揮者としても音源を残している。

交響曲第5番は特に「グラ5」と呼ばれ愛奏・愛聴されている。

【経歴】

1865年8月10日

サンクトペテルブルクの裕福な出版業者の家庭に生まれる。

1874年ごろ

ピアノの学習を始める(9歳)。

1878年ごろ

作曲の学習を始める(13歳)。

1879年

バラキレフ(ロシア五人組の組長)の紹介でリムスキー=コルサコフと会う(14歳)。

1882年

交響曲第一番「スラヴ風」がリムスキー=コルサコフの指揮で初演される(16歳)。

同曲はボロディン、評論家で材木商として財を成したベリャーエフらに絶賛される。

1884年

パトロンとなったベリャーエフに伴われて西欧旅行。

ヴァイマルでリストに会い、交響曲一番を指揮してもらう(18-19歳)。

1888年

指揮者としてデビュー(22-23歳)。

1897年

ラフマニノフの交響曲第一番の初演を指揮し、大失敗(31歳)。

1898年

バレエ「ライモンダ」が初演される(32歳)。

1899年

ペテルブルク音楽院の教授に就任(33-34歳)。

1905年

ヴァイオリン協奏曲がアウアーの独奏で初演される(39歳)。

同年、ペテルブルク音楽院院長に選出(39-40歳)。

1917年

音楽院の院長を実質的に退職(51-52歳)。

以降、1928年の出国までの間、ロシア革命の混乱に収拾をつけつつ、

書類上は同年まで(資料によっては1930年までとも)音楽院の院長として、

音楽院の体制の変革に伴う雑務に忙殺される。

第一次世界大戦中には駐屯地などを訪れ、楽団を指揮して慰問コンサートを開催した。

1920年ごろ

酒(ヴォトカ)の飲みすぎをボリシェヴィキ政権に問題視され、

ヴォトカやワインの専売店への出入り禁止を宣告される。

1926年

ショスタコーヴィチの交響曲第一番の初演を手配する(60-61歳)。

自らが自作の交響曲第一番を、リムスキー=コルサコフの指揮で初演して貰ったのと同じホールでのことであった。

1928年

シューベルトの没後100年記念式典に出席する名目でソ連を離れる(62-63歳)。

1929年

ロンドンにおいて自作の「四季」を指揮し録音(63歳)。

この録音はDUTTONから発売されている。

ちなみにカップリング曲はプロコフィエフ自作自演のロミジュリ第二組曲。

1936年3月21日

パリにて70歳で没。

グラズノフは1928年の出国以来、一度も故郷の土を踏むことはなかった。

【グラズノフという人物】

リムスキー=コルサコフの言(「彼は日ごとにではなく、時々刻々と成長していった」)にあるように、

グラズノフはまさしく神童であった。

特に記憶力については卓越したものがあり、タネーエフの交響曲(ピアノ版)を扉越しに聴いたものを、

そっくりそのままピアノで再現して見せるなど、逸話も数多い。

しかし、天才にありがちな激し易い性格や、他者への攻撃性で苦労した、というよりは、

学生のことをよく考え、寛容で、親身で、しかも有能な良い先生であったとおもわれる。

ショスタコーヴィチの言葉を今日に伝える『ショスタコーヴィチの証言』には、

音楽院生ショスタコーヴィチの目から見た、人間グラズノフの姿が生き生きと描かれている。

(『証言』は捏造だ、という話もあるが。)

1923年に音楽院に入学したムラヴィンスキーは、グラズノフは「とても優しい人」で「いつもニコニコ」していて、

経済的に困窮した学生にも援助を惜しまなかった、と語る。

ショスタコーヴィチも経済的に苦しい家庭に生まれ育ったが、グラズノフの計らいで音楽院での教育を受けられた。

若い音楽家に対しても侮った態度を取らず、その才能に敬意を表することのできる人物だったという。

グラズノフはリムスキー=コルサコフら先人たちから受けた恩を、ショスタコーヴィチたち後進への献身で以て返していたのかもしれない。

グラズノフ少年が自らの交響曲第一番の初演を聴いた同じホールで、ショスタコーヴィチ少年もまた、自らの交響曲第一番の初演を聴いた。

ロシアの国内情勢が剣呑さを増していった1920年代に、確かに受け継がれた意志というものがそこにはあったのである。

ただしグラズノフは、その後隆盛を極める、いわゆる現代音楽的な音楽については距離を置いた。

シュレーカーの「Der ferne Klang」を聴いて「恐ろしい音楽だ!」といい、

あるいはストラヴィンスキーの「花火」を聴いて「才能がない、不協和音ばかりだ」と語った。

こんにちでは大人気の「ペトルーシュカ」でさえ、「あれは音楽じゃない」という始末。

だがグラズノフは、そうした「気持ち悪い」音楽を分かろうとすることをあきらめなかった。

ショスタコーヴィチの『証言』によれば、グラズノフはそうした音楽を繰り返し、繰り返し聴き込んで、

慣れようとし、理解しようとし、研究したのであった。

【グラズノフの指揮】

グラズノフは指揮下手だった、とされることがある。

ラフマニノフの交響曲一番の初演失敗も、飲酒の所為、というよりも単に下手だったからという説もある。

概してテンポが遅く、「ゆったりとしている」といえば聞こえはいいが、同時に緩慢に感じられることがあり、

ラフマニノフのピアノ協奏曲三番を指揮した際には、ホロヴィッツがあまりの遅さに耐え切れず、勝手にかなりテンポアップして演奏したという。

シャリアピンとの「ボリス・ゴドゥノフ」でも、歌手がテンポを上げるなか、最後までマイペースに、「ゆったり」指揮を続けたという。

時にソリストたちから文句を言われたとか。

幸い(?)自作自演の『四季』の録音が残っているので、グラズノフが指揮下手か否か、ぜひ一度聴いて判断してみてほしい。

【グラズノフと酒】

グラズノフは酒を愛した音楽家である。

しかしウワバミ型の呑兵衛でヴォトカを何杯平らげても平然と、というわけにはいかなかったらしい。

ワイン二、三杯で気持ちよくなる程度には酔っ払い易かったという。

アルコール依存症を疑わせるエピソード(手の震えなど)も多く、ボリシェヴィキ政権に酒を止められると、

今度は教え子のショスタコーヴィチの父が配給で手に入れたヴォトカをせびるなど、

お酒方面にはとてもだらしない人物であった。

授業中にも教卓に隠れてチビチビやってたとか。

ただグラズノフはムソルグスキーのようにブランデーの飲み過ぎで命を落としたりはしておらず、70歳まで生きている。

穏やかで優しく寛容なグラズノフ先生は、それなりに自分の身体にも気を遣えたということだろうか。

(…まぁムソルグスキーの場合は精神を病んでいるときに悪い友達が大量のブランデーを差し入れた、という酒だけに酌むべき事情はあったのだが。)

【音楽史におけるグラズノフの位置と影響】

グラズノフの音楽とは、概してロシア国民楽派の流れを汲む民族主義とロシア・ロマン主義との折衷様式である。

ざっくり言えば、ロシア五人組とチャイコフスキーのちゃんぽんである。

ちなみにロシア五人組とはバラキレフ・キュイ・ムソルグスキー・ボロディン・リムスキー=コルサコフを指す。

ヴァイオリン協奏曲の最初のソロを聴けば分かるように、若干土臭いながらも堪らないロマンティシズムを醸す、

ロシアの大地から掘り出されたイモやビーツの香りともいうべき(筆者の個人的感想)音楽が特徴である。

ただし民族主義の流れを汲むとはいうものの、グラズノフ自身は国民楽派の作曲家たちとは違って、

音楽の専門教育を少年期から受ける機会に恵まれた。

結果としてグラズノフは、土着的なロシア的楽想を、洗練された西欧的技法で描いて見せたのであった。

通称ロシアのブラームス。

後半生、グラズノフは時代遅れの作曲家として、西洋音楽史の主流から脱落していった。

グラズノフの作曲技法自体が後進に与えた影響というのは、あまり大きくないものであろう。

しかしその後のロシアにおける音楽を中心となって担っていったのは、グラズノフの教え子たちであった。

【補遺1】

あまり知られていないが、ヤッシャ・ハイフェッツ、ナタン・ミルシテイン、ミッシャ・エルマンなど、

20世紀前半を代表するヴァイオリニストたちをはじめとする多くのユダヤ系音楽家が、

ペテルブルク音楽院(のちレニングラード音楽院)での充実した教育を受けられた背景には、

ロシア革命前の政情不安からユダヤ人に対する迫害が進んだ中にあって、

すぐれた音楽家であった彼らを庇護したグラズノフの存在があった。

ヴァイオリン愛好家の諸君は、ぜひ牢記せられたい。

【補遺2:おすすめの曲】

・瞑想曲(全部で3分強)

オーケストラと独奏ヴァイオリン、又はピアノと独奏ヴァイオリンの組み合わせ。

この一曲でグラズノフの名前を覚えた方もいるはず。

暖かで優しく、甘く、その上自分で弾いても気持ちいい、素晴らしい曲。

アンコール曲として頻繁に演奏されるので、音源も数多い。

短いので取り敢えず聴いてみてほしい。

ハイフェッツ、ミルシテイン、パールマンなどを取り敢えずお勧めするが、とにかく音源が多い。

同曲異演を聴き比べてお気に入りを探すのも音楽を聴く楽しみの醍醐味だろう。

しかし音をさらうだけなら決して難しくない曲なので、演奏家諸氏はどうぞ演奏してみては。

・悲歌 Op. 44(全部で6分弱)

ヴィオラとピアノのための悲歌である。

悲歌(エレジー)というジャンルは、形式的な束縛が少なく、読んで字のごとく悲しげな曲が多い。

基本的に愛の悲しみか、誰かの死を扱ったものが中心となり、こうしたテーマは常に一定の支持層をもつものである。

一歩間違えば演歌の世界に突っ込んでいくこの悲歌というジャンルはそれでも、多くの作曲家を惹きつける魅力のある分野でもある。

フォーレやマスネの悲歌など名曲も数多。

グラズノフの甘く、少し土臭い旋律は中低音の弦楽器によく似合う。

あまり有名な曲ではないが、グラズノフらしい優しい悲歌であり、深刻ぶって渋面を作る類の音楽はここにはない。

ちなみにこの曲が作曲された1893年はチャイコフスキーの没年である。

ジェラール・コセの盤をお勧めするが、音源の入手性に若干の難がある。

・バレエ音楽「ライモンダ」(全曲で2時間強)

バレエ経験者ならお馴染みマリウス・プティパ振り付けの「ライモンダ」。

全三幕四場で、全曲聴くと2時間強かかるが、曲の長さで敬遠するにはもったいない名曲揃いである。

とりあえず一幕一場の「ロマネスク」と一幕二場の「グラン・アダージョ」だけでも聴いてみてほしい。

全曲の録音はそれほど多くないが、NAXOSからモスクワ交響楽団を振ったアニシモフの盤が出ている。

日本の新国立バレエ団による公演の映像が、日本語解説付きのDVDブックとして出ているので、そちらも参考までに。

・ヴァイオリン協奏曲(全曲で20分くらい)

見方によって三楽章構成とも一楽章構成ともいわれる協奏曲。

作曲者自身のカデンツァが第一楽章(的な部分)と第三楽章(的な部分)に挟まれる。

第一楽章(的な部分)の土臭いロマンの香りといい、第三楽章(的な部分)のお祭り騒ぎといい、

グラズノフらしさを満喫できる、ステキな協奏曲である。

名盤が多く、奏者のクセが特に堪能できる協奏曲といえる。

オイストラフ、ハイフェッツ、クーレンカンプ、オドノポソフの盤を取り敢えずお勧めする。

オイストラフの温かさ、ハイフェッツの冴え、クーレンカンプの堅実さ、オドノポソフの詩情がそれぞれ強く感じられる。

・交響曲第四番(全曲で30分強)

グラズノフの交響曲では唯一の三楽章構成の交響曲。

第一番~第三番のロシア民謡推しは鳴りを潜め(グラズノフ比)、いわゆるグラズノフらしさが凝縮された内容。

第一楽章では、暗く静かなはじまりから精神的な高みへと至る音楽。

第二楽章も第一楽章を継いで、軽やかで繊細な味わい。ちょっと民謡風味。

第三楽章の終わり方は「どうなんだ」という人もいれば、「これぞ」という人もいて、趣味が分かれるところ。

木管や中音域の弦の音が好きな人には第一楽章をお勧めする。

決定盤とまでいえるものはないが、レニングラード響を振ったムラヴィンスキーの盤や、

U.S.S.R.Stateを振ったスヴェトラーノフの盤などが聴きやすいか。

・交響曲第五番(全曲で40分弱)

グラズノフの交響曲といえばコレ。

本人曰く「沈黙の響き」、「詩の建築」。

楽章ごとに性格がハッキリしていて、勇壮な第一楽章、洒落のきいた第二楽章、

繊細で感傷的な第三楽章、最後の第四楽章はお祭り騒ぎ。

グラズノフの交響曲の代表作ともあって、音源は多く探すのは容易い。

ムラヴィンスキー、スヴェトラーノフのほかゴロワノフなどの盤がお勧めできる。

上述の通り楽章ごとの特徴がかなり違うので、特定の楽章だけ聴き比べるのも楽しいのでは。

| ![[PukiWiki] [PukiWiki]](image/title-logo1.png)