![[PukiWiki] [PukiWiki]](image/title-logo1.png)

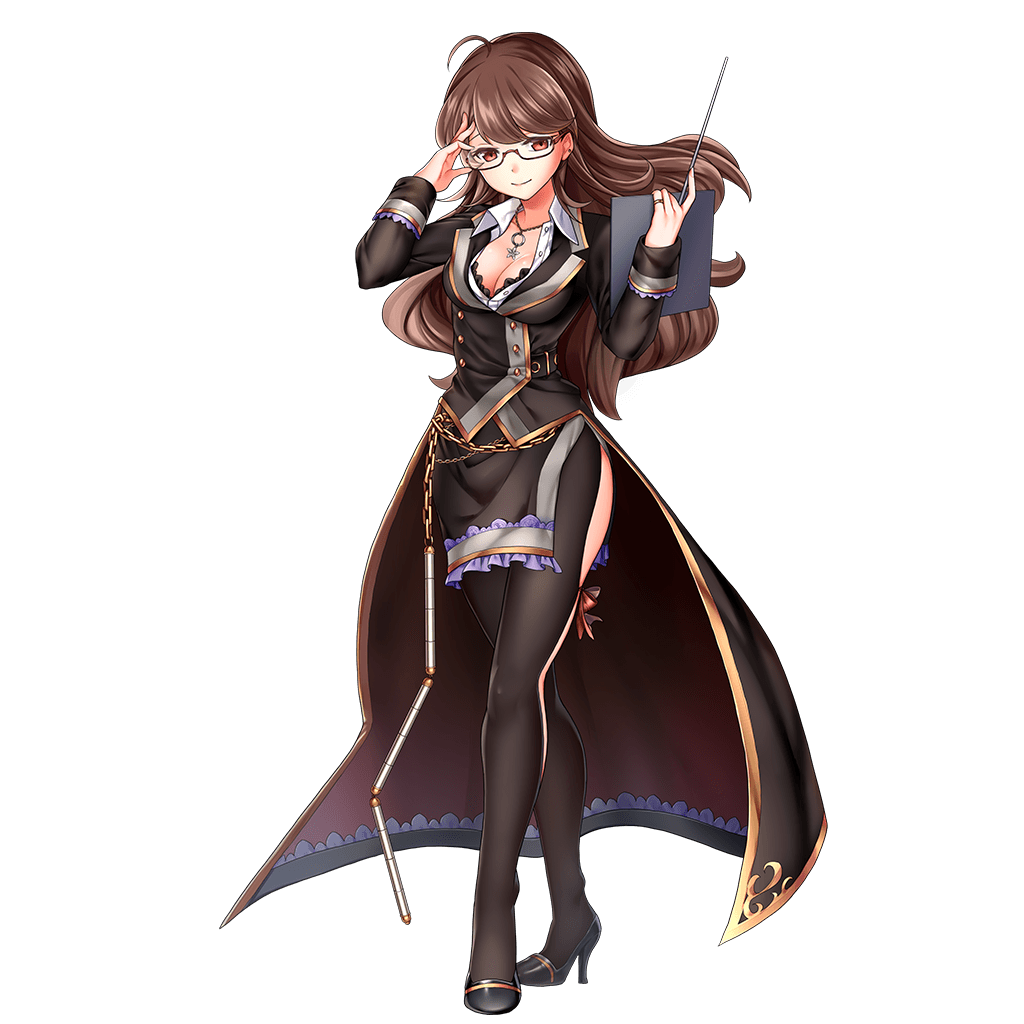

ベドルジーナ・スメタナ †

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 進化後_ |

| 超進化後_ |

| プロフィール | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

ベドルジーナ・スメタナです。 あなたとまたお会いできて、先生とてもうれしいわ。 私ね、今はただの先生をしているけど、本当はもっと上を目指したいと考えているの。 よければあなたの進路相談も兼ねて、後でじっくりとプライベートレッスンをしましょう。 もちろん、二人っきりって事よ。 うふふ。 | 名前 | ベドルジーナ・スメタナ | |||||

| レアリティ | ★★ | ||||||

| 属性 | 論理 | ||||||

| 武器種 | 魔 | ||||||

| 種別 | 演奏家 | ||||||

| 出身 | メドヴェーチ地方 | ||||||

| 好きな物 | スメタナ / スメタンニク | ||||||

| 特技 | 字が上手 / 反対側から逆さ文字も書ける | ||||||

| 趣味 | 立身出世 / 生徒から慕われること / 人から称賛されること | ||||||

| 長所 | 聡明で、人にものを教えるのが得意 | ||||||

| 夢 | 偉くなりたい | ||||||

| SD |   | ||||||

| ステータス | |||||||

| LV | 生命力 | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 演奏力 | クリ発/ダメ増 | ガー発/ダメ減 |

| 1 | 288 | 316 | 165 | 172 | 84 | 5% / 20% | 5% / 20% |

| 40 | 1653 | 1809 | 946 | 986 | 484 | 11.1% / 32.3% | 11.1% / 32.3% |

| 70 | 2847 | 3115 | 1630 | 1698 | 834 | 15.9% / 41.8% | 15.9% / 41.8% |

| スキル・アビリティ・装備 | |||||||

| 特殊攻撃 | 弦楽四重奏 | Lv1 | 15%の確率で、113%のダメージ&防御力を3%DOWN | ||||

| Lv極 | 30%の確率で、141%のダメージ&防御力を4%DOWN | ||||||

| 音楽魔法 | ヴルタヴァ | Lv1 | 敵1体に439%のダメージ | ||||

| Lv11 | 敵1体に585%のダメージ | ||||||

| |||||||

| アビリティ:1 | お・仕・置・き | 第1楽章 | Wave開始時、一定確率で自身の効果時間を1.4秒UP | ||||

| 第2楽章 | Wave開始時、一定確率で自身の効果時間を?秒UP | ||||||

| 第3楽章 | Wave開始時、一定確率で自身の効果時間を?秒UP | ||||||

| アビリティ:2 | 愛おしい教え子を守るために | 第1楽章 | 被ダメージ時、一定確率で自身の防御力を3%UP | ||||

| 第2楽章 | 被ダメージ時、一定確率で自身の防御力を?%UP | ||||||

| 第3楽章 | 被ダメージ時、一定確率で自身の防御力を?%UP | ||||||

| シンフォニア装備 | シャールカスタッフ | Lv 1:演奏力+420 | スメタナが持つシンフォニア装備。 ピアノの意匠が施された三節棍だが、なぜか鞭のように見えてくる。 | ||||

| Lv40:演奏力+1401 | |||||||

| ★★★上限解放 |

| ★★★★上限解放 |

サービス開始時に実装された☆2の楽団員。

眼鏡で教師な美人のお姉さん。

性的にも政的にも意味深な発言が多く、色々な意味でこちらの心を乱してくるお方。

メンデルスゾーンを倒して学院長の座を奪うことを狙っている野心家。

リストとは友人で、その縁でワーグナー派に属している。

が、ベドルジーナ本人はワーグナー信奉者というわけではないようだ。

学院長代理を倒すための同士と言ったところだろうか、結構したたかである。

好きなモノはスメタナ。つまり、本人大好き人間である。スメタナとは東欧原産の発酵乳の一種である。

スメタナには家庭毎に違いがあるようで、ロシア人に聞いてもそれぞれ少々違った答えがかえってくるらしい。

(筆者の知り合いにロシア人はいないのでネット情報ですが)

簡単に言えば、サワークリーム。

スメタンニクは、そのスメタナを利用するケーキのこと。

| 元ネタ解説_ |

| ボイス_ |

| 表情差分_ |

| 旧情報_ |

最新の15件を表示しています。 コメントページを参照