![[PukiWiki] [PukiWiki]](image/title-logo1.png)

セシル・フランク †

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 進化後_ |

| 超進化後_ |

| プロフィール | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

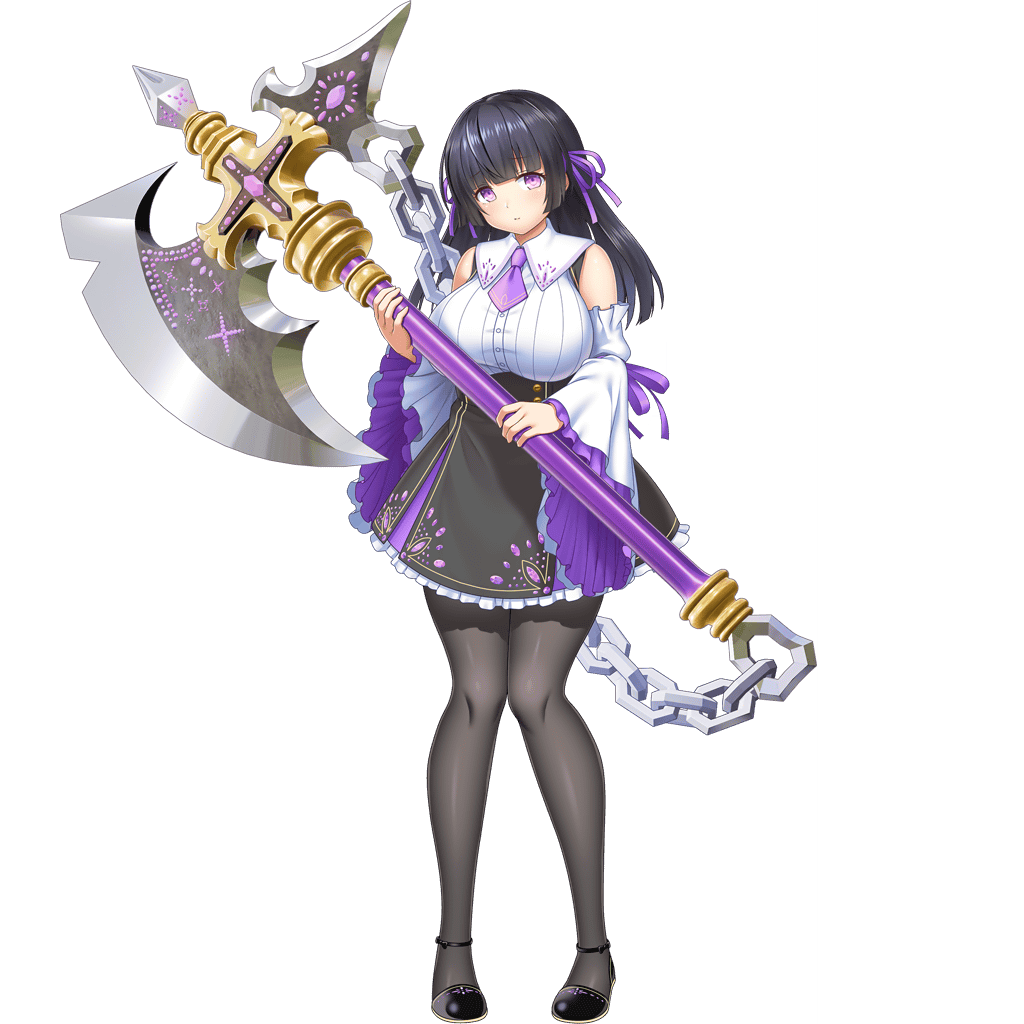

は、初めまして……セシル・フランクといいます。 お、大きいですか? やっぱり大きいですよね……すみません。 あの、身体は大きいですけど、 ちゃんと楽器は弾けますから…… オルガンとか、ヴァイオリンとか得意です。 で、でも、みんなほど上手じゃないと思うので…… その、コンダクターさんが望むなら、 弾除けにでも使ってくれたら……と、思います。 | 名前 | セシル・フランク | ||||

| レアリティ | ★★★★ | |||||

| 属性 | 荘厳 | |||||

| 武器種 | 斬 | |||||

| 種別 | 演奏家 | |||||

| 出身 | シャルロワ地方 | |||||

| 好きな物 | ワッフル | |||||

| 特技 | 精密作業 | |||||

| 趣味 | ビーズアート | |||||

| 長所 | 真面目で真摯/小さいことからコツコツと | |||||

| 夢 | いつか自分よりも大きい人が お姫様抱っこしてくれること | |||||

| SD | キャラクターアニメGIFを添付 演奏会アニメGIFを添付 | |||||

| パラメータ | ||||||

| LV90 | 生命力 | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 演奏力 | ゲージ速度 |

| 11819 | 10228 | 12251 | 9274 | 13092 | 100 | |

| 攻撃耐性 | 演奏耐性 | クリティカル発生率 | ダメージ増加率 | ガード発生率 | ダメージカット | |

| 100% | 200% | 20% | 100% | 100% | 349 | |

| スキル | ||||||

| 特殊攻撃 | 交響的大曲 | Lv極 | 30%の確率で、186%のダメージ&演奏力を11%UP | |||

| 音楽魔法 | 3つのコラール | Lv11 | 敵1体に1200%のダメージ&自身の演奏力を25%UP | |||

| 戦闘スキルアニメGIFを添付 | ||||||

| アビリティ | ||||||

| アビリティ:1 | 大きくてすみません | 第1楽章 | 被ダメージ時、一定確率で自身の防御力を6%UP | |||

| 第2楽章 | 被ダメージ時、一定確率で自身の防御力を8%UP | |||||

| 第3楽章 | 被ダメージ時、一定確率で自身の防御力を10%UP | |||||

| アビリティ:2 | 12度を掴む手 | 第1楽章 | 攻撃時、一定確率で自身のダメージカットを5%UP | |||

| 第2楽章 | 攻撃時、一定確率で自身のダメージカットを7%UP | |||||

| 第3楽章 | 攻撃時、一定確率で自身のダメージカットを8%UP | |||||

| シンフォニア装備 | ||||||

| デコラティブアクス | Lv60:防御力+747 演奏力+1743 | フランクが持つシンフォニア装備。 重量感ある巨斧に宝石の装飾が施されている。 ときには身を護る楯にもなる頼れる武器。 | ||||

| ★★★★★上限解放 |

2021年3月5日開始のイベント電子の海に浮かぶ音の報酬として実装された☆4の楽団員。

| 元ネタ解説_ |

| ボイス_ |

| 表情差分_ |

最新の15件を表示しています。 コメントページを参照